Depois da queda | Entrevista com Fellipe Fernandes F. Cardoso

“A literatura nasce de uma dupla falta: uma falta sentida no mundo que se pretende suprir pela linguagem, ela própria sentida em seguida como falta.” Essa afirmação, da professora, escritora e crítica literária Leyla Perrone-Moisés, no seu livro Flores na escrivaninha, se encontra com uma fala que um dia pude ouvir do nosso convidado de hoje.

Em um bate-papo entre os escritores Marco Severo e Fellipe Fernandes F. Cardoso na Livraria Ponta de Lança, em São Paulo, pude perguntar o que falta ao escritor. E Fellipe, sem hesitar, respondeu: a palavra.

Essa falta, só aparentemente sem sentido, parece ser um dos guias do trabalho de Fellipe como escritor. Porque no seu romance de estreia, Sem mim não há dia, todas as palavras são fruto do que elas não podem expressar.

Na nossa conversa de hoje, falamos sobre essa e outras faltas que acompanham o trabalho de Fellipe. Falamos também sobre a depressão e sua representação na literatura, a relação entre vida e obra, a dor e o incômodo como matéria-prima da criação e sobre muito mais.

Vale ler até o final.

Caixa-preta é um site de entrevista com escritores e escritoras. E sendo caixa-preta “qualquer sistema, organismo, função, etc., cujo funcionamento ou modo de operação não é claro ou está envolto em mistério”, representa uma ideia que se aproxima da literatura.

Na primeira sexta-feira de cada mês, uma nova entrevista. Acompanhe

Inscreva-se para receber as entrevistas

No seu romance Sem mim não há dia, a depressão se manifesta de várias formas, mas sempre de maneira sufocante — seja na cegueira e na paralisia de F., o personagem central, seja nas imagens do kudzu e da serpente. Como foi construir e buscar essas imagens para representar a depressão?

Mais do que tentar dar imagem para a depressão, eu tentava buscar exprimir o inexprimível, fazer um exercício com a linguagem para tentar buscar com ela mesma aquilo que ela não dava conta. Tentar alcançar o que havia por trás das coisas onde a linguagem não chegava.

Quando eu dizia sobre a tristeza, e a palavra tristeza não dava conta do sentimento que havia por detrás dela, como é que a linguagem daria conta de chegar ao cerne desse sentimento? No absurdo da situação desse narrador, que desperta sem a visão e os movimentos dos membros, resta apenas a linguagem como ferramenta de investigação para desvendar esse dia e as condições psíquicas em que ele se encontrava.

As metáforas, as imagens, o cavar, o investigar, a arqueologia das coisas, o esmiuçar dessas analogias e alegorias, tudo isso é uma tentativa que em alguns momentos aproxima, mas não necessariamente chega. Pode chegar para um leitor, para outro não. Cada um sente de forma diferente.

O kudzu, por exemplo, é uma planta japonesa que cresce como uma manta, bonita, mas sufocante; muitas vezes mata o que está embaixo. A serpente está sempre ali, te hipnotizando. Não necessariamente morde, mas te rodeia.

A depressão provoca isso no ser humano: você não a quer, mas ela desperta um interesse. Então, o livro tenta se embrenhar por onde a linguagem não chega, usando a própria linguagem — o único meio que temos para buscar explicações para entender as nossas complexidades.

Qual o lugar, nesse caso, da linguagem artística — seja do canto, da dança, da literatura ou do teatro — para representar ou curar a depressão?

A sua pergunta me coloca numa sinuca de bico. Não sou psicólogo nem psiquiatra para falar sobre cura da depressão.

Existe um debate sobre o fato de ser ou não uma doença, um transtorno, uma condição neurodivergente. Mas, independentemente disso, quem trabalha com transtornos mentais fala da ‘cura pela palavra’. O uso da linguagem, expressa pelo discurso na psicoterapia, ajuda muito as pessoas a encontrarem caminhos.

Falo como alguém que faz terapia desde a adolescência. E o fazer artístico também cura, como mostrou Nise da Silveira com o uso da arte entre pessoas com transtornos mentais. A arte expressa o inconsciente, o que a palavra não dá conta.

Não sei se deveríamos falar em linguagens artísticas — a linguagem é uma só. O que muda são as formas de expressão: canto, literatura, teatro. Cada uma floresce para dizer o que o discurso social e político não consegue.

A tristeza que sentimos no Brasil é diferente da dos americanos ou dos europeus — e isso também é linguagem. Mia Couto diz – Maria Bethânia, inclusive, costuma citar esse trecho em seus shows – que o grande erro dos religiosos foi não entender que, na África, os deuses dançavam, que as entidades e os tambores tocavam, e que a música fazia parte da religião. Quando a colonização proibiu a música, os tambores, os cultos, matou algo essencial. Essas linguagens são o lugar em que nós, como seres humanos, nos entendemos como parte do universo.

Os diálogos de Sem mim não há dia merecem destaque, tanto pelo que revelam e ocultam sobre os personagens quanto pelo tom poético e metafórico. Qual o cuidado que um escritor deve ter na construção de diálogos?

Cada livro precisa de uma estrutura dialógica diferente, assim como as vozes do narrador e das personagens precisam ser pensadas para dar estrutura e tom à história.

No caso de Sem mim não há dia, é uma narrativa de delírio. O narrador fala em primeira pessoa, de dentro da própria cabeça, num exercício de linguagem que é o único recurso que lhe resta. Ele desperta sem visão, sem movimentos, dependendo da memória e da interação com o marido, a mãe e a terapeuta.

“Cair é fácil e inevitável; a literatura é o que vem depois, quando o corpo dói.”

Fellipe Fernandes F. Cardoso

Há algo de socrático e também da caverna de Platão — um jogo de sombras, em que ele já não entende o que é real ou não. Os diálogos são teatrais, feitos para tirar o leitor do conforto da verossimilhança, porque na cabeça dessa pessoa não é o dia a dia.

Quando estamos sofrendo, nossa cabeça não funciona como quando vamos ao supermercado. Por isso, os diálogos representam a dúvida sobre a realidade ou o delírio. As vozes da mãe, do marido e da terapeuta não podiam ser muito distintas, porque estamos na cabeça do narrador — ouvimos o que ele conta sobre eles, e não necessariamente essas pessoas.

Essa estrutura cria a claustrofobia da linguagem, o sufoco das alegorias, a densidade teatral e trágica necessária. Estamos presos dentro da cela que é a mente dele, e os diálogos precisavam refletir isso.

Numa das conversas que F. tem com a terapeuta, ela supõe que, por F. ser escritor, ele faz as pessoas saberem dele sem se darem conta. Como você observa a relação entre a vida e a obra de quem escreve ficção?

Concordo em parte com Caetano Veloso quando ele diz que tudo o que escreveu, inclusive o que não escreveu, é autobiográfico.

Sou um homem gay, e essa é a única forma de eu experimentar o mundo. Mesmo que escreva sobre personagens heterossexuais, a minha visão está sempre ali. Mas isso não significa que minhas histórias sejam autoficção.

Sem mim não há dia foi escrito para processar uma das maiores dores da minha vida — a perda de uma pessoa muito importante por suicídio —, mas não é uma história sobre mim. Ela me ajudou a processar a dor. O autor está no texto, mas o texto não é sobre o autor.

Com a ascensão da autoficção, surgiram debates sobre o que é ou não literatura. Mas por que precisamos definir isso? A literatura não precisa ser defendida. Ela existe na relação entre autor e leitor. Sem o leitor, o texto não vive. A gente sempre traz algo de si para a escrita, mas escreve também porque quer se ler.

Considerando o nome e o comportamento acolhedor de Tato, companheiro de F., ele parece ser um dos poucos que tem tato para lidar com a depressão de F. Qual é o valor de uma rede de apoio para quem sofre com depressão?

Pelo contrário, acho que ele tem pouquíssimo tato. É uma grande ironia ele se chamar Tato. Falta-lhe compreensão — e isso falta a todos diante da dor do outro. É impossível chegar perto do que o outro sente. Mas podemos estar presentes: ser um braço quando o outro não consegue, ser visão quando o outro não enxerga, ser esperança quando o outro não tem mais.

“Mais do que tentar dar imagem para a depressão, eu tentava buscar exprimir o inexprimível, fazer um exercício com a linguagem para tentar buscar com ela mesma aquilo que ela não dava conta.”

Fellipe Fernandes F. Cardoso

Às vezes, o que se precisa é só de uma mão, um abraço, um sorvete compartilhado. Não se deve pedir força ou fé a quem não consegue levantar. A rede de apoio é isso: segurar quem cai, limpar a lágrima, dar de comer. O básico do ser humano é reagir ao que o outro precisa. A dor passa, mesmo que lentamente. Cada depressão é única e requer cuidado. A vida é uma vereda, cheia de rios, secas, atoleiros. Como dizia Guimarães Rosa: o que a vida quer da gente é coragem.

Qual conselho você poderia tirar da sua caixa-preta de escritor para dar aos que leem essa entrevista e também escrevem ou querem escrever?

Da minha caixa-preta, tiraria um conselho simples: escreva o que vem depois da queda.

Cair é fácil e inevitável; a literatura é o que vem depois, quando o corpo dói. Ela é o registro do impacto, o inventário da perda, o som que pulsa quando tudo parece quebrado. Escrever é se levantar torto, conviver com o barulho da queda dentro da cabeça. É pensar: será que pulei? Foi culpa minha? Alguém me empurrou?

A literatura é o laudo do sobrevivente — se ainda dói, é porque você está vivo o bastante para contar. Nem toda literatura é feita só da dor, mas toda boa história nasce da fricção da vida. Como dizia Ariano Suassuna, quem tem história para contar é quem se feriu, quem sobreviveu.

| Entrevista organizada ao som do álbum Fear Inoculum, de TOOL |

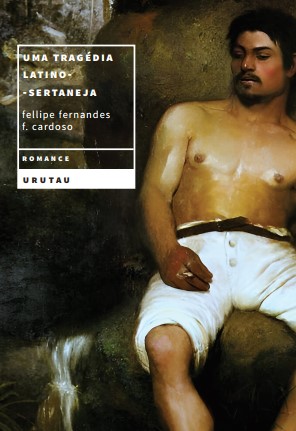

Leia Fellipe Fernandes F. Cardoso

Deixe um comentário

Leia mais entrevistas

- A mulher que conta | Entrevista com Vanessa Meriqui

- Depois da queda | Entrevista com Fellipe Fernandes F. Cardoso

- Escrever é um ato de desobediência | Entrevista com Cibele Laurentino

- A obrigação íntima do artista | Entrevista com D. B. Frattini

- Memória e autoficção | Entrevista com Anna Maria Mello

Inscreva-se para receber as entrevistas

Acompahe-me

144 comentários

-

spotbet alternatif

Keep educating and inspiring others with posts like this.

-

jonitogel login

You’ve built a lot of trust through your consistency.

-

hometogel login

I really appreciate content like this—it’s clear, informative, and actually helpful. Definitely worth reading!

-

travels shop

travels shop Alexander B. ????? Sunset at Red Valley viewpoint was crowded. Guides should know secret photo spots. Otherwise flawless honeymoon package! https://www.linkedin.com/posts/murtaza-kalender-b3252037_hello-to-all-my-friend-namaste-from-turkey-activity-6861910755546083328-0FGs

-

bucharest romania vacation packages

bucharest romania vacation packages Oliver R. The balloon flight was perfectly organized from start to finish. https://ve.linkedin.com/posts/murtaza-kalender-b3252037_tourism-dubai-b2b-activity-7052505134815186944-wbUW

-

jalalive apk

I love the clarity in your writing.

-

jalalive apk

Thanks for sharing your knowledge. This added a lot of value to my day.

-

jalalive apk

Excellent work! Looking forward to future posts.

-

jalalive apk

Thank you for being so generous with your knowledge.

-

jalalive apk

Very useful tips! I’m excited to implement them soon.

-

jalalive gratis

Your articles always leave me thinking.

-

uzbekistan tour package

uzbekistan tour package Daniel K. Paragliding in Fethiye was a dream come true. The view over Ölüdeniz took my breath away! http://www.tecnoac.com/ancient-aspendos-hear-historys-echoes-with-turkey-tours/

-

vialand tickets

vialand tickets Rachel O. We loved the Turkish night — the belly dancers were amazing! https://keyclue.ae/budget-istanbul-tours-affordable-adventures-in-turkey/

-

jalalive

I love how clearly you explained everything. Thanks for this.

-

jalalive

This article came at the perfect time for me.

-

jalalive apk

So simple, yet so impactful. Well written!

-

opaltogel alternatif

Thanks for making this so reader-friendly.

-

spotbet

This was so insightful. I took notes while reading!

-

turkey christian tours

turkey christian tours Sophie L. ????? Stayed at the cave hotel recommended by this agency – authentic yet luxurious! Falling asleep in a 500-year-old stone room was surreal. https://masstamilan.tv/discover-the-ancient-city-of-ephesus-on-a-guided-tour/

-

switzerland tours

switzerland tours Charlotte M. ????? Hot air balloon + champagne breakfast combo! Watching 100+ balloons rise while sipping Turkish sparkling wine – bucket list DONE. https://www.worldtravelwarehouse.com/tours/tour-details.php?TourName=8-day-dubai-istanbul-cyprus-combination-tour

-

nobartv live

Keep educating and inspiring others with posts like this.

-

nobartv

Your content always adds value to my day.

-

jalalive

I love how clearly you explained everything. Thanks for this.

-

jalalive bola

I appreciate the honesty and openness in your writing.

-

jalalive

Keep writing! Your content is always so helpful.

-

jalalive

You’ve sparked my interest in this topic.

-

yoktogel

I like how you kept it informative without being too technical.

-

yoktogel login

This post cleared up so many questions for me.

-

bran castle history

bran castle history Megan G. The ATV tour was wild! We got so dusty but laughed the whole time. https://live4family.com/5-reasons-to-visit-istanbul/

-

jonitogel login

You write with so much clarity and confidence. Impressive!

-

jonitogel

You’re doing a fantastic job with this blog.

-

blue cruise greece

blue cruise greece Chloe F. The Bosphorus sunset cruise was perfect for couples. So romantic! https://tour.concejomunicipaldechinu.gov.co/en/bodrum-private-boat-tour.html

-

jogjatoto login

Your advice is exactly what I needed right now.

-

jogjatoto

What I really liked is how easy this was to follow. Even for someone who’s not super tech-savvy, it made perfect sense.

-

jalalive bola

Great points, well supported by facts and logic.

-

jalalive apk

I love how well-organized and detailed this post is.

-

jalalive

What an engaging read! You kept me hooked from start to finish.

-

jalalive bola

Great job simplifying something so complex.

-

spotbet

This post cleared up so many questions for me.

-

spotbet

This gave me a whole new perspective. Thanks for opening my eyes.

-

jonitogel

Thanks for addressing this topic—it’s so important.

-

jonitogel login

Thanks for addressing this topic—it’s so important.

-

jp188

I feel more confident tackling this now, thanks to you.

-

jp188

Your content never disappoints. Keep up the great work!

Leave a Reply