A mulher que conta | Entrevista com Vanessa Meriqui

O escritor argentino Ricardo Piglia diz que, para Borges, a arte de narrar gira em torno de um duplo vínculo: “ouvir um relato que se possa escrever, escrever um relato que se possa contar em voz alta”. Por seus próprios caminhos, é justamente na união da oralidade com a escrita que a nossa convidada de hoje constrói suas histórias.

Vanessa Meriqui é um ponto de encontro do som da voz, na narração de história, com o movimento dos dedos, na escrita. Contadora de histórias, jornalista e escritora, ela carrega muitas narrativas, especialmente de mulheres, suas ancestrais, suas contemporâneas, para as quais constrói um espaço, nos seus livros, que por muito tempo lhe foi negado.

Na nossa conversa de hoje, falamos sobre o papel da oralidade na literatura, sobre ancestralidade, protagonismo feminino e sobre muito mais.

Vale ler até o final.

Caixa-preta é um site de entrevista com escritores e escritoras. E sendo caixa-preta “qualquer sistema, organismo, função, etc., cujo funcionamento ou modo de operação não é claro ou está envolto em mistério”, representa uma ideia que se aproxima da literatura.

Na primeira sexta-feira de cada mês, uma nova entrevista. Acompanhe

Inscreva-se para receber as entrevistas

Você começou sua trajetória unindo o jornalismo à arte de contar histórias. De que modo essas experiências influenciam a sua escrita literária?

Somos contadores de histórias desde sempre. Quando o humano desenvolveu o aparelho fonador, ele já começou a contar suas histórias — mesmo nas cavernas, com as pinturas rupestres, já estava narrando o que vivia. Isso está na nossa ancestralidade.

Falando da técnica: tanto o jornalismo quanto o ofício de contar histórias influenciaram muito a minha escrita. Fui jornalista de economia e negócios — algo que parece distante da literatura, mas que, ironicamente, tem tudo a ver. Eu já contava histórias ali. Histórias pesadas, mas histórias. Já pensava nos fatos, em como organizá-los e colocá-los no papel, na TV, no rádio. Sempre houve uma preocupação com a melhor forma de usar a palavra.

Na contação de histórias, precisei aprender outra coisa: a sedução da narrativa. Mesmo um conto clássico, que a criança já conhecesse de cor, pedia um novo jeito de ser contado. Era preciso encantá-la.

Esses dois ofícios — o jornalismo, por mais de quarenta anos, e a contação de histórias, por quase vinte — me deram consistência. Acreditar na palavra, naquilo que eu coloco para fora. Foi isso que me fez sentir que eu podia escrever: contos, romances, o que viesse.

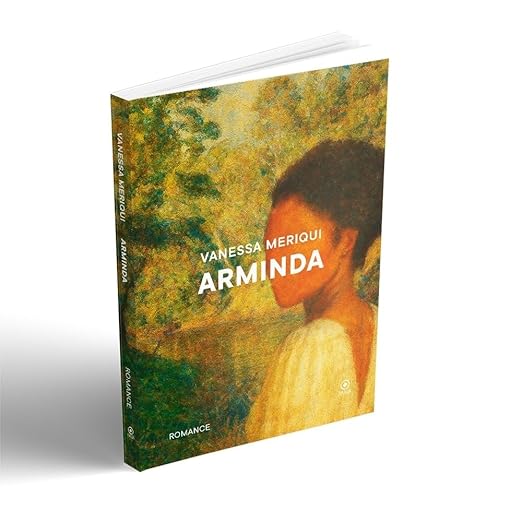

Seu romance Arminda traz uma protagonista complexa, que carrega dores, amores e escolhas difíceis. Como aconteceu a construção dessa personagem?

Arminda nasceu da necessidade de falar dos que lutam com uma dificuldade absurda — o migrante que vem para a cidade acreditando num futuro e o constrói a duras penas.

Não é um livro triste, embora tenha momentos assim. A vida tem tristezas e alegrias. Arminda enfrenta tudo: racismo, alienação parental, pobreza. E alguém pode dizer: “isso já foi escrito”. Já foi, mas precisa continuar sendo. Há muitas Armindas vivendo, nascendo e morrendo.

Ela é uma mulher extremamente intuitiva — e vai pagar caro por não seguir a própria intuição em determinado momento. Quantas mulheres não fazem o mesmo?

Tenho um compromisso de escrever sobre e para mulheres. Porque o protagonismo feminino nunca é demais. Durante muito tempo, a literatura brasileira retratou a mulher sob a ótica masculina. A minha intenção é o contrário: mostrar a mulher como ela é, sem esse molde.

As personagens secundárias também são co-protagonistas. Elas têm histórias fortes que fazem o leitor refletir. Arminda nasceu dessa vontade de me posicionar, de colocar essas mulheres no centro da narrativa — todas elas.

“Somos contadores de histórias desde sempre. Quando o humano desenvolveu o aparelho fonador, ele já começou a contar suas histórias — mesmo nas cavernas, com as pinturas rupestres, já estava narrando o que vivia.”

Vanessa Meriqui

A história de Arminda começa no campo, à beira do rio, e se desloca para a cidade grande. O que te interessava explorar nesse contraste entre esses dois ambientes?

Isso tem a ver com a minha ancestralidade. Foi o desafio da minha mãe, da minha tia que me criou, da minha avó. Todas viveram em cidades pequenas, trabalharam na roça, e quando vieram para a cidade enfrentaram uma transformação imensa.

Quis falar desses desafios. Arminda lavava roupa desde criança, lavava no rio, e continua lavando na cidade — mas agora no tanque. Lavar no tanque, enfrentar o frio da cidade, o espaço pequeno… tudo isso é simbólico. Assim como o marido dela, o Eládio, que era boia-fria e passa a trabalhar em fábrica.

Eles conversam sobre isso: “Lavar roupa no rio era difícil, mas lavar no tanque é muito mais.” “Cortar cana era difícil, mas marcar cartão é muito mais.” Essa troca diz tudo.

Esses deslocamentos me interessam porque mostram o amadurecimento humano. E porque, para que a narrativa acontecesse, ela precisava sair do campo. No campo eu contaria apenas uma história de amor. Na cidade, a vida se impõe com suas dores, seus recomeços, seus choques. Era ali que ela precisava estar.

No romance, o quintal da casa na cidade é mais do que cenário: é um espaço de convivência, de alegrias e tristezas. O quintal tem algum significado simbólico para você — na sua memória ou na ficção?

Pessoalmente, não tenho uma relação muito forte com o quintal. Mas, simbolicamente, ele é um espaço que diz muito.

No livro, há momentos em que o quintal é imenso: abriga as crianças, o tanque da Arminda, o banheiro sendo construído com ajuda da vizinhança. É um espaço de comunidade. Em outros, ele se estreita, fica angustiante. Em uma cena, um dos personagens olha o quintal e aquele olhar verde dele dá uma dimensão quase universal àquele espaço.

O quintal também vira quase um personagem. É corredor, é passagem, é testemunha das brigas e do abandono. Quando escrevi sobre as folhas caídas, as bitucas, o vento… era um sinal da solidão daquele lugar.

Nunca tinha pensado no quintal de forma tão emocional até você me perguntar. Mas é isso: muita coisa acontece ali. Se o livro virar filme, o quintal vai ser cenário de cenas essenciais.

Os diálogos de Arminda são marcados por uma forte oralidade, uma fala popular. Como foi o processo de encontrar essas vozes?

Foi difícil. Perdi noites pensando se devia colocar a Arminda falando do jeito dela ou ajustar a linguagem. Cheguei a reescrever várias vezes, até decidir manter como ela falava.

Quando ela diz: “Os fios da gente são a coisa mais importante do coração da gente”, ou “A nossa famiagem precisa de respeito”, o leitor entende o que ela quer dizer. Essa é a alma dela.

Depois de um tempo, eu já ouvia a Arminda na minha cabeça e não dava mais pra mudar. Ela tinha tomado corpo, falava do jeito dela, e eu precisei respeitar isso.

A linguagem é alma. Se a gente escreve só obedecendo à gramática, o texto vira fato — e o romance não é só fato. É emoção, é prosa poética. Eu queria a alma da Arminda ali. Por isso ela fala como fala.

Tem um momento em que um personagem fala com ela: “Ô, ô, ô, não tá me ouvindo?” E ela responde: “Desculpe, mas de onde eu venho, ô é breque de burro.” É genial. Só ela poderia dizer isso.

“Desde que a humanidade se reuniu em volta do fogo para ouvir histórias, a literatura já estava sendo feita. Ela nasce da oralidade.“

Vanessa Meriqui

Que escritoras você recomenda? E o que está lendo no momento?

Estou lendo dois livros: Pente de Vênus, da Heloísa Seixas — lançado há trinta anos, descobri recentemente e estou amando —, e Nada Lá Fora e Aqui Dentro, da Juliana Monteiro, uma autora contemporânea que mora em Roma e escreve sobre as relações entre mulheres.

Da literatura brasileira, amo Clarice Lispector, especialmente os contos. Sou apaixonada por Lygia Fagundes Telles. Das contemporâneas, leio tudo de Conceição Evaristo e Eliana Alves Cruz. E admiro muito a Mariana Salomão Carrara — usei o livro dela *Não fossem as sílabas de sábado* como base num curso sobre luto na literatura contemporânea.

Todas são autoras que colocam mulheres no centro, que escrevem com verdade e densidade.

O que a tradição da contação de histórias pode ensinar à literatura contemporânea?

Desde que a humanidade se reuniu em volta do fogo para ouvir histórias, a literatura já estava sendo feita. Ela nasce da oralidade.

Penso em Esopo, por exemplo. Ele observava o comportamento humano e o transformava em fábulas com animais. Não registrava nada — contava. E as histórias sobreviveram séculos, recontadas até serem escritas. Isso mostra a força da oralidade.

As histórias atravessam o tempo porque falam da humanidade. Chapeuzinho Vermelho, publicado em 1697, ainda é contado hoje porque lida com arquétipos e símbolos. O lobo mau continua existindo, apenas mudou de forma.

Contar histórias é falar de quem somos. É por isso que a ficção é tão necessária, para crianças e para adultos. E é por isso que escolhi esse ofício.

Hoje estudo roteiro para audiovisual e leio tragédias gregas como Antígona, de Sófocles. Tudo está conectado. A poética de Aristóteles ainda é fundamental para um roteiro contemporâneo. A oralidade, a literatura e as artes — teatro, música, pintura — são narrativas que se cruzam.

Saber alinhavar tudo isso é um privilégio de quem escreve.

| Entrevista organizada ao som do álbum Rising Son, de Takuya Kuroda |

Leia Vanessa Meriqui

Deixe um comentário

Leia mais entrevistas

- A mulher que conta | Entrevista com Vanessa Meriqui

- Depois da queda | Entrevista com Fellipe Fernandes F. Cardoso

- Escrever é um ato de desobediência | Entrevista com Cibele Laurentino

- A obrigação íntima do artista | Entrevista com D. B. Frattini

- Memória e autoficção | Entrevista com Anna Maria Mello

Inscreva-se para receber as entrevistas

Acompahe-me

248 comentários

-

spotbet

This article came at the perfect time for me.

-

tip4d

I appreciate how genuine your writing feels. Thanks for sharing.

-

tip4d

This is one of the best explanations I’ve read on this topic.

-

ratutogel

This made me rethink some of my assumptions. Really valuable post.

-

ratutogel

I enjoyed your perspective on this topic. Looking forward to more content.

-

jonitogel login

This was a very informative post. I appreciate the time you took to write it.

-

jonitogel

You’ve clearly done your research, and it shows.

-

tip4d toto

This was a great reminder for me. Thanks for posting.

-

Daftar akun HOMETOGEL

I’ve bookmarked this post for future reference. Thanks again!

-

Situs judi online terpercaya

I agree with your point of view and found this very insightful.

-

linetogel login alternatif

I’ve bookmarked this post for future reference. Thanks again!

-

jonitogel

This gave me a whole new perspective. Thanks for opening my eyes.

-

dolantogel

What I really liked is how easy this was to follow. Even for someone who’s not super tech-savvy, it made perfect sense.

-

dolantogel

What a great resource. I’ll be referring back to this often.

-

dolantogel

Thanks for making this easy to understand even without a background in it.

-

dolantogel

This topic really needed to be talked about. Thank you.

-

dolantogel

I’ll be sharing this with a few friends.

-

tip4d

What an engaging read! You kept me hooked from start to finish.

-

tip4d

I agree with your point of view and found this very insightful.

-

jonitogel alternatif

Such a simple yet powerful message. Thanks for this.

-

jonitogel alternatif

This gave me a lot to think about. Thanks for sharing.

-

spotbet login

This gave me a lot to think about. Thanks for sharing.

-

linetogel login

I always look forward to your posts. Keep it coming!

-

laskartogel

I’ve read similar posts, but yours stood out for its clarity.

-

jonitogel

It’s refreshing to find something that feels honest and genuinely useful. Thanks for sharing your knowledge in such a clear way.

-

linetogel

This made me rethink some of my assumptions. Really valuable post.

-

gokutogel

Your writing always inspires me to learn more.

-

laskartogel

I appreciate your unique perspective on this.

-

dolantogel login

Posts like this are why I keep coming back. It’s rare to find content that’s simple, practical, and not full of fluff.

-

laskartogel login

Excellent work! Looking forward to future posts.

-

linetogel login

You’ve clearly done your research, and it shows.

-

linetogel login

I hadn’t considered this angle before. It’s refreshing!

-

surga33 login

Thanks for making this easy to understand even without a background in it.

-

Sunrise balloon flight Pamukkale

Sunrise balloon flight Pamukkale TravelShop Booking delivered exactly what they promised and even more. The cultural experiences, delicious meals, and historical sites made it an unforgettable journey. https://libertarios.com.co/?p=21280

-

Pamukkale hot air balloon tour

Pamukkale hot air balloon tour Dylan K. Ephesus is a must-see. The library ruins are breathtaking in person. https://radheradheonline.in/?p=7208

-

jalalive streaming

This gave me a whole new perspective. Thanks for opening my eyes.

-

jalalive

Great article! I’ll definitely come back for more posts like this.

-

jonitogel login

I wasn’t sure what to expect at first, but this turned out to be surprisingly useful. Thanks for taking the time to put this together.

-

jonitogel

I love the clarity in your writing.

-

jonitogel

So simple, yet so impactful. Well written!

-

jonitogel

You’ve done a great job with this. I ended up learning something new without even realizing it—very smooth writing!

-

jonitogel

You really know how to connect with your readers.

-

dolantogel login

Thanks for addressing this topic—it’s so important.

-

gokutogel alternatif

I’m definitely going to apply what I’ve learned here.

-

tip4d

You clearly know your stuff. Great job on this article.

-

tip4d login

Thank you for sharing this! I really enjoyed reading your perspective.

-

tip4d alternatif

You clearly know your stuff. Great job on this article.

-

tip4d login

It’s refreshing to find something that feels honest and genuinely useful. Thanks for sharing your knowledge in such a clear way.

Leave a Reply